Sie gehört zu den Großen in der deutschen Medienlandschaft. Sie ist zugleich eine stille Größe: die Medien Union GmbH, Herausgeberin der "Freien Presse". Ein Blick hinter die Kulissen.

Wer oder was ist das eigentlich: die Medien Union? Der Leser, der das am Telefon wissen will, fragt ganz offen, weil er sich Gedanken gemacht hat, wem die "Freie Presse" gehört. Und: Wer ihr deshalb vielleicht vorschreiben darf, wie sie zu berichten hat. Seitdem die Medien selbst zum Thema geworden sind in der Debatte um die Zuverlässigkeit von Informationen, Meinungsfreiheit und womöglich Manipulationen kommt die Frage häufiger auf. Und in der Tat sind die Verleger, die Eigentümer der Zeitungen, die einzigen, die den Redaktionen inhaltlich Vorschriften machen und eine Tendenz geben können.

Manche Titel, eher nationale als regionale, sind deshalb klar ausgerichtet an einer politischen Idee. Andere, wie die "Freie Presse", legen besonderen Wert auf eine perspektivenreiche Berichterstattung, die es erlaubt, ein breites Spektrum an Leserinnen und Lesern zu erreichen und im Gespräch zu halten. In der Tendenz der "Freien Presse" ist deshalb lediglich festgelegt, dass sie sich als eine "unabhängige, der freiheitlich demokratischen Grundordnung verpflichtete Tageszeitung" versteht, dass sie alle Strömungen totalitären Charakters bedingungslos ablehnt und gegen alle Bewegungen wendet, "die ihre Anschauungen und Wertvorstellungen über die im Grundgesetz verbrieften Grundrechte stellen".

Verleger ist seit 1994 Dr. Thomas Schaub. Er führt die Medien Union GmbH Ludwigshafen, die im Impressum der "Freien Presse" als Herausgeberin aufgeführt ist. Selbst in der Branche wissen die meisten nur recht wenig über sie. Das ist kein Zufall. Denn das Mutterhaus der "Freien Presse" sucht, anders als andere, von sich aus nur selten die Öffentlichkeit, obwohl es mittlerweile zu einem der größten Medienunternehmen in Deutschland zählt. Bis heute ist die Medien Union ein Familienunternehmen geblieben. Die Nachfahren der Gründerväter sind auch 2021 die Anteilseigner. Im Mittelpunkt steht die Verlegerfamilie Schaub.

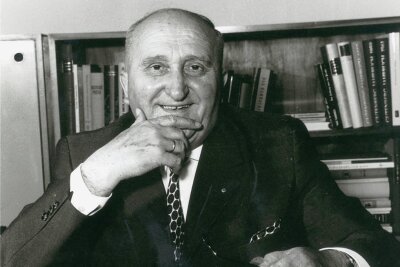

Seit 1945 gibt sie in der Pfalz eine Zeitung heraus. Eigentlich beginnt die Geschichte aber schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg, als sich 1919 der 20-jährige Josef Schaub gegen den Willen seiner Eltern entscheidet, eine Ausbildung zum Redakteur zu beginnen. Schaub stammt aus einer kinderreichen Winzerfamilie in Deidesheim an der Weinstraße. Er baut die "Neue Pfälzische Landeszeitung" mit auf und ist 1936 ihr stellvertretender Geschäftsführer, als die Nazis das Blatt verbieten. Josef Schaub wird mit einem Berufsverbot in der Region Saar-Pfalz belegt. In anderen Landesteilen kann er seine publizistische Tätigkeit jedoch fortsetzen. Er wird für zwei Jahre zur Wehrmacht eingezogen, kommt zurück und muss kurz vor Kriegsende untertauchen. Wie sein Sohn Dieter Schaub erzählt, verbringt er die letzten Tage bis zur Befreiung der Pfalz im März 1945 in einem Wald in der Nähe seines Heimatortes.

Weil er sich mit den Nazis nicht eingelassen hat, eröffnet sich ihm unmittelbar nach Kriegsende die Chance seines Lebens: Von der französischen Besatzungsmacht bekommt er den Auftrag, das Konzept für eine Zeitung in der Region zu entwickeln. Im September 1945 erhält er schließlich mit vier weiteren Männern der Branche die Lizenz zur Herausgabe der Tageszeitung "Die Rheinpfalz", der Keimzelle der heutigen Medien Union. Anders als in der sowjetischen Besatzungszone, wo die Lizenzen an Parteien und Massenorganisationen gingen, wurden sie von den westlichen Alliierten an unbelastete Privatpersonen vergeben.

"Es waren wilde Zeiten", so beschreibt der 1937 geborene Dieter Schaub die Anfangsjahre des Verlages. Als Kind hat er miterlebt, wie sein Vater Josef einmal die Woche nach Baden-Baden musste - zum Rapport. Dort bekam dieser von den Franzosen die Papierration zugeteilt. "Und wenn in der Zeitung zuvor etwas gestanden hatte, was den Zensoren der Besatzungsmacht nicht passte, hörte er auch schon mal die Drohung, beim nächsten Mal gebe es kein Papier mehr", erinnert sich Dieter Schaub.

Doch Schritt für Schritt streift Josef Schaub die Restriktionen der Besatzungsmacht ab und gründet nach der von den Franzosen verfügten Pressereform 1947 die Rheinpfalz-Verlag und Druckerei-GmbH. Schaubs verlegerische Vorgabe ist von seinen eigenen Lebenserfahrungen geprägt: Er wendet sich gegen Rassismus und Nationalismus, tritt für Frieden, Freiheit und Menschenrechte ein und befürwortet die Aussöhnung mit Frankreich und den Aufbau eines geeinten Europas.

Auf dem heimischen Markt brechen derweil konfliktreiche Zeiten an. Nach Gründung der Bundesrepublik 1949 entfällt die Lizenzpflicht für Zeitungen. Die Altverleger aus der Vorkriegszeit versuchen, ihre Blätter wiederzubeleben, können sich aber nicht durchsetzen. 1951 weiht die "Rheinpfalz" ihr neues Verlagsgebäude in der Ludwigshafener Amtsstraße ein, direkt gegenüber einem der Altverlage.

Josef Schaub, er starb 1978, hat die Rheinpfalz zu einer der großen Regionalzeitungen Westdeutschlands gemacht. Dieter Schaub, sein Sohn, der 1964 mit nur 26 Jahren die Leitung des Verlages übernimmt, machte aus dem pfälzischen Verlag einen deutschen Medienkonzern. 1969 erwarb der studierte Jurist eine Beteiligung am Stuttgarter Zeitungsverlag. 1974 wurde dieser in die Südwestdeutschen Medien Holding Stuttgart (SWMH) eingebracht, an dieser Gesellschaft ist die Medien Union mit heute gut 48 Prozent der größte Gesellschafter. Im Jahr 2002 erwarb die SWMH eine Mehrheitsbeteiligung am Süddeutschen Verlag in München, der die "Süddeutsche Zeitung" herausgibt, sowie zahlreiche Regionalzeitungen und Fachpublikationen.

"Nur Wachstum garantiert Überleben", war Dieter Schaubs Überzeugung. Deshalb scheute er das Risiko nicht. Er brachte eine illustrierte Programmzeitschrift auf den Markt, gründete mit Partnern eine Sonntagszeitung, engagierte sich bei einem Zeitschriftenverlag, kaufte den Westermann-Schulbuch-Verlag in Braunschweig und schuf mit anderen Verlegern in Rheinland-Pfalz private Radiosender. Die Übernahme des benachbarten "Mannheimer Morgen" scheiterte dagegen an einem von dessen Eigentümern. Mehr gedrängt als freiwillig wurde er zum Pionier des Ersten Privaten Fernsehens (EPF), das ab 1984 über das Kabelpilotprojekt in Ludwigshafen zu empfangen war und ein regionales Programm ausstrahlte. Der Erfolg blieb aus.

Fünf Jahre später fällt die Mauer. Jahrelang hatte sich im Westen nichts bewegt. "Der Markt war erstarrt. Jetzt ergaben sich völlig neue Chancen", berichtete Dieter Schaub vor fünf Jahren, als er erstmals in der "Freien Presse" über den Kauf der Zeitung sprach. Karl-Marx-Stadt war nicht seine erste Anlaufstelle. Er hat sich auch in Erfurt, Halle, Dresden und Leipzig umgesehen. "Überall traf man auf die Kollegen anderer Verlage, manchmal sogar solche von eigenen Tochterunternehmen. Wir haben uns buchstäblich die Klinken in die Hand gegeben", erzählte Dieter Schaub.

Die Diskussion wurde geschlossen.

Eigenartig, dass hier kein Wort darüber verloren wird, dass Helmut Kohl sich persönlich beim Treuhand-Chef dafür eingesetzt hat, dass die Freie Presse an seinen Freund „verschoben“ wird. Mehr dazu beim Spiegel: https://www.spiegel.de/politik/der-hat-jeden-tag-gefragt-a-e78ef99f-0002-0001-0000-000013488177